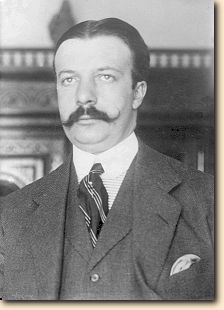

ANDRÉ MAGINOT L'homme politique et sa légende |

>>Page 1 |

|

Un programme de fortifications |

|||

|

De retour au ministère de la Guerre en Novembre 1929, il déclare d'emblée qu'il va appliquer sans restriction le nouveau statut de l'armée et active la réalisation du programme de fortifications approuvé le 17 janvier 1929 par le gouvernement Poincaré sur proposition de Painlevé après des années de débat. Il fait ainsi voter, en 1929, d'importants crédits à l'extrême fin de la session parlementaire. Le texte adopté sans vote nominal, le matin, à la Chambre est adopté, l'après-midi, au Sénat. Rapidité tout à fait exceptionnelle sous la Troisième République ! |

| ||

|

Le 2 janvier 1930, le général Weygand, considéré à gauche comme un "clérical factieux" a été nommé Chef d'Etat-major général de l'armée sur proposition de Maginot qui a pris la précaution de lui faire signer une profession de foi républicaine. Pour faire bonne mesure, Tardieu a exigé la nomination conjointe, comme sous-chef de l'Etat-major général, d'un de ses amis, plutôt classé à gauche, le général Gamelin. Le général Weygand, disciple du maréchal Foch, et le général Gamelin, collaborateur de prédilection du maréchal Joffre, prennent ainsi en charge un système de défence largement inspiré par le maréchal Pétain dont ils ne peuvent remettre en cause les fondements mais qu'ils peuvent, le cas échéant, réorienter partiellement. Des crédits pour les besoins des armées

On peut penser que Maginot a voulu , plus encore que dans la période 1922-1924, faire une synthèse entre les orientations du maréchal Pétain et celles des maréchaux Foch et Joffre. Le 26 avril 1930, le général Weygand remet à son ministre une note confidentielle très alarmante. Sensible à son argumentation, Maginot approuve le 4 juillet 1930 un programme comportant la motorisation de 5 divisions d'infanterie et de 5 brigades de cavalerie ainsi que la transformation d'une division légère mécanique. La semaine suivante, le gouvernement demande, la veille de la clôture de la session parlementaire, l'ouverture d'un crédit de 1,125 milliard de Francs pour les besoins de l'armée de terre, de la marine et de l'aviation.

"Ce ne sont pas toujours les armées qui causent les guerres, ce sont les hommes avec leurs passions, leurs vanités, leurs rivalités d'intérêt. Ce qu'il faudrait désarmer, c'est la nature humaine", déclare aussi Maginot. Chargé de préparer la position française lors de la conférence dite du désarmement, il refuse toute réglementation uniforme avec des barêmes et des pourcentages qui ne tiendraient pas compte de la situation et des responsabilités de chaque pays et lie l'éventuelle réduction des dépenses militaires à un pacte d'assistance mutuelle contre toute agression. Terrassé par la maladie, il ne peut défendre ces vues à la conférence de Genève.

|

|||

| >>Page 1 | |||

- Texte de Marc SORLOT, Docteur en histoire - | |||